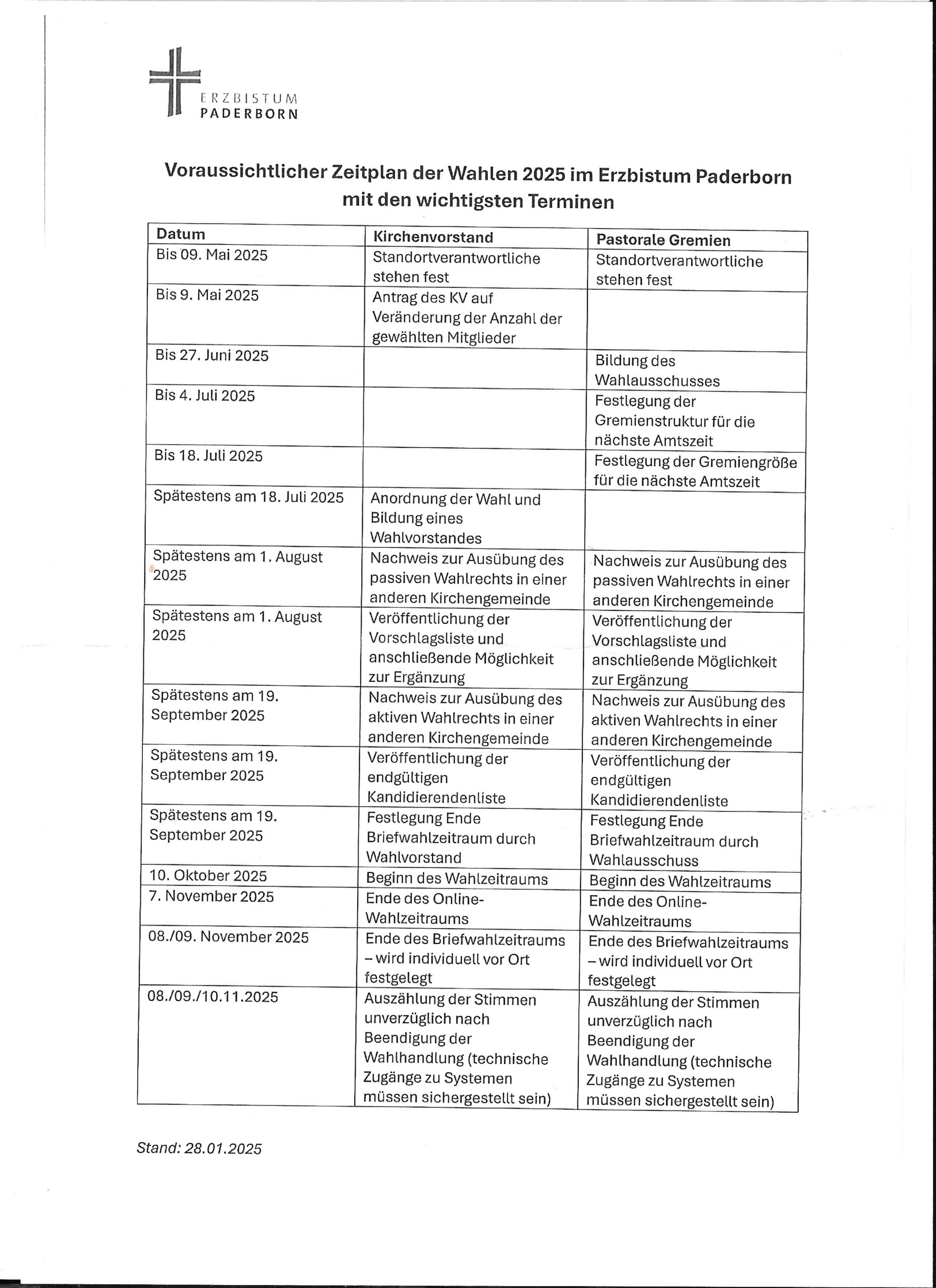

Ja, ab dem Jahr 2025 werden die Wahlen von Kirchenvorständen und Pastoralen Gremien (ehemals Pfarrgemeinderäten) jeweils zeitgleich stattfinden, da mit dem neuen Gesetz auch die Amtszeiten für die Gremien angeglichen werden (4 Jahre).

Das Erzbistum Paderborn wird im Herbst 2025 die Wahlen zu den pastoralen Gremien und zu den Kirchenvorständen erstmals in einem hybriden Format abhalten. Dieses Modell bietet den Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme digital abzugeben oder auf Antrag per Briefwahl teilzunehmen. Die klassische Urnenwahl vor Ort entfällt. Ziel dieser Neuerung ist es, die Wahlbeteiligung zu erhöhen und eine flexible, benutzerfreundliche Stimmabgabe zu ermöglichen.

Durch die digitale Wahlmöglichkeit sollen mehr Gemeindemitglieder – auch über den Kreis der regelmäßigen Gottesdienstbesucherinnen und – besucher hinaus – zur Teilnahme motiviert werden. Damit soll der demokratische Prozess in den Pfarrgemeinden gestärkt und die Legitimation der gewählten Vertreterinnen und Vertreter erhöht werden.

Um die Umstellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, wird das Erzbistum mit einem erfahrenen Dienstleister zusammenarbeiten, der für einen sicheren und nutzerfreundlichen Ablauf sorgt. Schulungen und Informationsveranstaltungen werden rechtzeitig angeboten, um die ehrenamtlichen Helfer und die Pfarrgemeinden optimal auf die neuen Wahlprozesse vorzubereiten.

Wahlberechtigte, die die digitale Stimmabgabe nicht nutzen möchten, haben weiterhin die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Die Kosten für die Umsetzung der hybriden Wahlen bleiben für die Kirchengemeinden dabei grundsätzlich kostenneutral.